Welche Mittel haben wir in der Hand, um uns jetzt, hier, in unserer heutigen Welt gegen

Ungerechtigkeit, Extremismus, Radikalisierung zu wappnen? Anna Jermolaewa hat da ein paar Ideen.

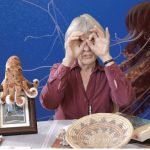

Der Film begleitet die österreichische Künstlerin Anna Jermolaewa bei ihren letzten Vorbereitungen für ihren großen Auftritt im österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig 2024. Wie in den meisten ihrer Arbeiten wird es dabei politisch und poetisch um gesellschaftlich relevante Fragen unserer Zeit gehen: das Ringen um Menschenrechte, die Verteidigung von Bürgerinnenrechten, das Drama der Flucht und wie geht Widerstand unter zunehmend repressiven und diktatorischen Regimen, was Anna Jermolaewa selbst als Kind und Jugendliche erlebt hat. Selbst 1989 aus der heimatlichen UdSSR geflüchtet, bildet die Künstlerin mit ihrer Arbeit Geschichte ab – aber vor allem, wie sich der Lauf der Geschichte auf den einzelnen Menschen und die Gesellschaft konkret auswirkt. Das Menschliche hat einen hohen Stellenwert in Jermolaewas Kunst, wenn nicht den höchsten. Und deshalb ist ihre Kunst auch so zugänglich, verführt mit Humor und Poesie und verleitet dann zum Eintauchen in komplexe gesellschaftliche und politische Verflechtungen.

Seit ihrer Flucht setzt sich die 1970 in Leningrad geborene Anna Jermolaewa immer auch mit dem Leben im heutigen Rußland und den Nachfolgestaaten der UdSSR auseinander. Stellt sich für das Foto „Selbstportrait mit Diktator“ selbstbewußt neben einen Putin aus Wachs, begleitet in Videos russische Präsidenten Lookalikes von Lenin über Gorbatchow bis Putin bei ihrer Arbeit am Roten Platz oder bereist für die Foto- und Videoinstallation „Chernobyl Safari“ das Gebiet der Sperrzone rund um das verlassene Atomkraftwerk, in dem das wilde Leben der Tiere prächtig gedeiht. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine setzt sie sich auch aktiv für die Geflüchteten aus der Ukraine ein. So verwandelt sie etwa in ihrer jüngsten Arbeit „Rehearsal for Swanlake“ gemeinsam mit der geflüchteten ukrainischen Tänzerin und Choreografin Oxana Serheieva das Ballett Schwanensee in ein Instrument des friedlichen Aufstandes. Wie das geht? Mit Klugheit, Witz und ganz viel Menschlichkeit. Sehen Sie selbst!!

2024 bespielt Anna Jermolaewa den Österreich Pavillon auf der Biennale in Venedig. Die 1970 in St. Petersburg geborene Künstlerin ist seit langem mit dem Verweisen auf gesellschaftliche und menschliche Zu- und Missstände beschäftigt. Sie selbst musste aus politischen Gründen 1989 aus der UdSSR flüchten. Anhand ihrer Werke lassen sich die gesellschaftliche Entwicklung Europas nach dem Zerfall der Sowjetunion und die Auswirkungen daraus in Europa und in Russland nachempfinden.

Dass es Anna Jermolaewa im Österreich Pavillon auf der Biennale 2024 in Venedig mit ihrer Arbeit „Schwanensee“ nicht um schöngeistige Betrachtungen zum klassischen Ballett gehen wird, davon ist auszugehen. Die 1970 in St. Petersburg geborene Künstlerin beschäftigt sich bereits seit langem mit gesellschaftlichen und menschlichen Missständen. Noch Ende der 1980er Jahre war sie als Schülerin Mitbegründerin der ersten oppositionellen Partei „Demokratische Union“ und Mitherausgeberin der Parteizeitung gewesen. Die neuen Spielregeln der Perestroika waren noch nicht klar und die Freunde rund um Partei und Zeitung wurden von der Staatsmacht drangsaliert und bedroht, Jermolaewas Wohnung von der Polizei durchsucht. Sie verließ das Land und kam über Polen nach Österreich, zuerst ins Flüchtlingslager Traiskirchen, was in Venedig auch eine Rolle spielen wird. Jetzt setzt sie sich für Geflüchtete aus der Ukraine ein, innerhalb und außerhalb ihrer Kunst. Russland und die Ukraine, die Länder, die sie als Jugendliche geprägt haben, spielen in Jermolaewas Installationen, Fotos und Videos eine Hauptrolle. Die Künstlerin bildet mit ihrer Arbeit Geschichte ab – aber vor allem, wie sich der Lauf der Geschichte auf den einzelnen Menschen sowie die Gesellschaft auswirkt. Das Menschliche hat einen hohen Stellenwert in Jermolaewas Kunst, wenn nicht den höchsten. Und deshalb ist ihre Kunst auch so zugänglich, verführt mit Humor und Poesie und verleitet dann zum Eintauchen in komplexe gesellschaftliche und politische Verflechtungen.

Die Biologin Donna Haraway ist eine der einflussreichsten Denkerinnen in der Kunstwelt. Sie inspiriert zahllose Künstlerinnen und Künstler. Pedro Wirz ist einer davon. Seine Forschungen zum besseren Weiterleben auf diesem beschädigten Planeten, in engem Austausch mit der Natur, ohne die Technologie zu verteufeln, finden relevante Wegweiser in Haraways Büchern.

Donna Haraway brütet schon seit den 1980er Jahren darüber, wie eine gerechte Welt ausschauen könnte, die Menschen, Tieren und Pflanzen Rechte einräumt, auf der man Technologie mit indigenem Wissen zu verbinden weiß, Verantwortung übernimmt, sich kümmert, ohne Hierarchien.

Der Planet ist beschädigt, schauen wir hin und machen das Beste daraus, ist Haraways Credo. Wir sollten uns weder der zynischen bis apokalyptischen Da-ist-eh-nichts-mehr-zu-machen-Einstellung hingeben, noch dem Glauben, Technologie alleine würde diese Welt retten.

In den vergangenen Wochen sind viele Künstler aufgefordert worden, sich politisch zu positionieren. Bei ihm besteht kein Zweifel, wo er steht: Ai Weiwei bezieht Stellung – und zwar immer. Er verdammt öffentlich Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, verurteilt die Flüchtlingspolitik der EU und benennt die Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat China. Sogar ins Gefängnis ist er für seine Überzeugungen gegangen, doch gebrochen hat ihn das nicht.

Ai Weiwei ist heute Chinas führender Dissident und Künstler, seine Kunstwerke sind mächtige Symbole, die ein breites Publikum ansprechen und immer wieder für Kontroversen sorgen. Die Wiener Albertina Modern zeigt jetzt eine umfassende Retrospektive seiner Arbeiten: Skulpturen, Filme und Installationen.

Wer läßt 100 Millionen handbemalte Porzellansonnenblumenkerne in die Tate Modern kippen? Wer holt 1.001 Chinesen nach Kassel, damit die Documenta-Besucher ihnen dort beim Leben zuschauen können? Wer läßt wertvollste antike chinesische Vasen einfach fallen und zerspringen in tausende Scherben?

Ai Weiwei macht es, 64 Jahre alt und noch immer der berühmteste Künstler Chinas. Auch wenn die chinesischen Behörden und Medien versuchen den Regimekritiker totzuschweigen. Vor zehn Jahren saß Ai Weiwei in seiner Ex-Heimat China in Haft, weil er sich immer wieder für Meinungsfreiheit und Menschenrechte eingesetzt hatte. Über die Zeit der politischen Verfolgung, seine Kindheit unter Mao Zedong, seine Jahre in der New Yorker Kunstszene und über seinen Vater hat er vor kurzem in seiner Autobiographie „1000 Jahre Freud und Leid“ erzählt und damit auch Zeit- und Kunstgeschichte geschrieben. So populär wie umstritten setzt sich Ai Weiwei in seiner Kunst mit Überwachung, Zensur, Menschenrechten, Meinungsfreiheit, Menschenvertreibung, radikaler Verantwortung, der Macht der Schönheit oder der Wahrheit der Poesie auseinander. In Diagonal haben wir Ai Weiwei schon einmal portraitiert und ihn damals noch in seinem Atelier am Stadtrand von Peking besucht. Heute lebt er nach Berlin und Cambridge in Portugal, wo wir ihn zum neuerlichen Interview treffen. Bevor ihm die Albertina Modern in Wien im März 2022 die umfassendste Ausstellung ausrichtet, die es je mit seiner Laufbahn gegeben hat, legen wir verschiedene Steinchen aus Vergangenheit und Gegenwart zu einem akustischen Mosaik.

In Oslo wird mit Infrastruktur-Projekten und Kulturbauten nicht gekleckert, sondern geklotzt, sollen sie doch für internationales Renommee sorgen. Alles drängt ans Wasser, zum Fjord, zum Meer .

So auch das neue dreizehnstöckige Munch-Museum, dessen oberer Gebäudeteil sich wie der griechische Buchstabe „Lambda“ nach vorne neigt und so der Stadt und dem Fjord seine Reverenz zu erweisen scheint.

Das weltweit größte Museum, das einem einzigen Künstler gewidmet ist, wird jene Sammlung von fast dreißigtausend Werken beherbergen, die Edvard Munch einst der Stadt Oslo vermacht hat. Zwar war eine neue Heimat für die Werke von Norwegens bedeutendstem Künstler längst überfällig, die Konstruktion wie auch die Kosten von rund 200 Millionen Euro waren freilich nicht unumstritten.

Mit einer Schau der Superlative begibt sich das Kunsthistorische Museum Wien auf Aufholjagd, will man doch das Publikum, das pandemie-bedingt auf der Strecke geblieben ist, endlich wieder ins Museum locken. Zum 130. Geburtstag, den das international renommierte Haus Mitte Oktober feiert, hat sich Direktorin

Sabine Haagund ihr Team Besonderes einfallen lassen.

Sie flicht sich Zweige ins lange Haar und performt mit lebensgroßen Holzskulpturen, die sie selbst gemacht hat. Sie schreibt Bücher über Philosophie wie „Anti Elektra. Totemismus und Schizogamie“ oder über die Kunst Egon Schieles. Sie unterrichtet Anthropologie der Kunst an der Akademie in Wien und betreibt mit Künstlerkolleginnen „The Land of the Goddess“, ein eco art Projekt auf einem vier Hektar großen Territorium in Niederösterreich. Sie diskutiert im Fernsehen darüber, ob Frauen denken können oder im Radio darüber, wie der Kunstmarkt funktioniert. Die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow ist aus dem österreichischen Kunstgeschehen nicht wegzudenken.

„Er tat in Wahrheit immer das Andere, immer das, was scheinbar abwegig war“, schreibt sein Biograph Heiner Stachelhaus über ihn: „100 Tage auf der documenta reden, sich in Filz einwickeln, stundenlang auf einem Fleck stehen, mit einem Kojoten zusammenleben, Leuten die Füße waschen, Gelatine von der Wand nehmen, den Wald fegen, dem toten Hasen die Bilder erklären, eine Partei der Tiere gründen und das Messer verbinden, als er sich in den Finger geschnitten hatte.“